戎马卫山河——国庆档《乘风》而起,《我和我的父辈》重现鲜为人知的冀中骑兵团

电影《我和我的父辈》将于9月30日上映,献礼祖国,致敬我们的父辈。

其中一单元《乘风》取材于抗日战争时期一支战功卓著的铁骑队伍——冀中骑兵团,电影描绘了一组骑兵团与冀中人民共同抗击日寇侵略的军民群像。

令日军闻风丧胆的冀中骑兵团

“快快地跳上战马,挥动着皮鞭,带着战斗的心,勇敢地冲向前,翻过高山,越过平原,赶上最前线,侦察警戒,步步留心,来到敌后方,打击敌人进攻,保卫边疆,勇敢无敌的,勇敢无敌的,我们的铁骑兵!”

——这是抗战时期流行在冀中地区的一首抗战歌曲,名叫《我们的铁骑兵》,描写的就是抗日战争时期转战在冀中平原的冀中骑兵团战士。

影片中的部队,在历史上是真实存在的。至今没有一部系统的冀中骑兵团战史,我们只能从党史、军史记载和存世极少的知情人回忆录中,追寻冀中骑兵团的吉光片羽。

冀中骑兵团的前身是国民党40军庞炳勋部的骑兵14旅28团,抗战十分坚决。1940年,28团在中共地下党员、团长马仁兴的带领下参加八路军,挺进敌后,改编为八路军晋察冀军区第2团,又称冀中骑兵团。

从1940年8月在晋察冀根据地组建,到1942年8月在冀鲁豫根据地撤消番号,余部编入南进支队骑兵营,仅存两年。

两年中,这支英雄部队驰骋冀中,威震敌胆。

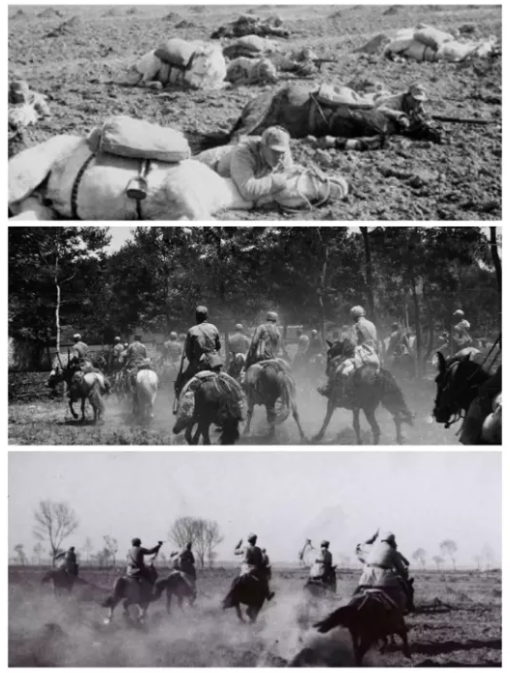

图片这组照片是时任冀中军区司令员的吕正操拍摄于1939至1941年,记录冀中骑兵团训练和表演时的生动场景。

1941年秋,骑兵团来到饶阳城东滹沱河沿岸,帮助当地老百姓开荒种麦。在这短暂的和平时期,战功卓著的骑兵战士变成了胼手胝足的农民;身经百战的战马变成了汗流浃背的耕马。战时为保卫冀中流血,平时为冀中的百姓出力出汗,冀中的老百姓和骑兵团结下了深厚的鱼水深情。

1942年,“五一”大扫荡期间,冀中骑兵团是唯一受命在日军包围圈里战斗的的八路军主力,借助快速机动的特点,在最危急时刻,冲向日军重兵把守的一些相关路口,在日伪和需要转移的老百姓之间,拉出一条“人堤”,保护民众撤离。

辗转十几个县,历时70多天,冀中骑兵团在数万敌人的“铁壁合围”中拼死冲杀,硬是用传统的骑兵冲击战术在日军封锁线上撕开一道血的缺口,完成了牵制敌人、掩护冀中区机关和群众突围的任务。骑兵团的多数指挥员在“五一”反“扫荡”中牺牲,整个骑兵团马上马下约2000人,到最后归建的据说不到400人。

矗立在潴龙河畔骑兵团八烈士墓。其中一位是马仁兴团长的长子马乘风,牺牲时任骑兵团交通参谋。

壮烈牺牲的冀中骑兵团政治处主任杨经国曾经饱含深情地写下这样的诗句:“我们是来自民间的子弟兵,我们是来自民间的战马”。

骑兵团政治处主任杨经国,于1942年“五一”反“扫荡”中牺牲。

《吕正操回忆录》中提到:“骑兵团战斗在冀中平原,穿插于平汉铁路线之间,采取了长途奔袭、迂回包抄等战术打击日军的侵略,共作战50余次。比较突出的成功战例有夜袭安平县城等。此外,骑兵团还完成了运输物资、护送领导机关过敌封锁线和帮助群众生产等项任务。在坚持冀中平原游击战争中,曾显示了它的威力和作用。”

1942年,吕正操在滹沱河畔。

这支英雄的队伍经历了大小战役无数次,以血染冀中方式完成了使命!他们是冀中百姓心中的丰碑,在冀中大地上,书写下赫赫战功。

还原历史影像,骑兵团英姿跨时空燃爆银幕

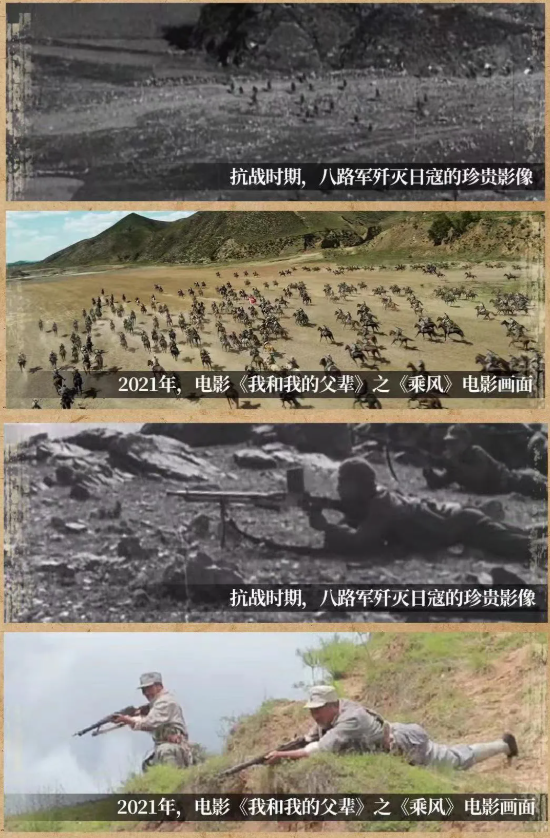

今年6月,首次公开了一段由苏联特派功勋记者卡尔曼拍摄的抗战影像资料,解封了八路军在歼灭日寇中的多幕战斗场景。

电影中,导演吴京聚集了上百匹战马,以电影人的真诚还原了骑兵团众人策马奋战,在枪林弹雨中冲锋集结的热血气概!

部分图文来源:党史博采、中国电影报